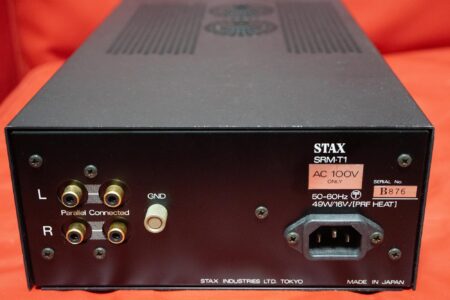

STAXのドライバーユニット「SRM-T1」を追加しました。

SRM-3はソリッドステートでしたがSRM-T1は6FQ7をプリ段に使った真空管式の製品です。

実は真空管を使った製品を自宅で使うのは初めてだったりします。

1986年発売のモデルなのでだいぶ古いですが、真空管も当時のGE製のものが付いています。

寿命自体はそこそこ長いみたいですね。

プリヒートがあるのですぐ聴けるという良さもありますが、これを使うと真空管の寿命としては短くなりそうです。

いずれにしてもプリヒートボタンを押さないと電源が入らないんですけどね。

ファーストインプレッションとしては、いわゆる真空管からイメージする暖かい音という感じではなく、パワフルでキレがある印象です。

それでもちょっとSRM-T1のほうがそれまでのSRM-3よりコシがあるというか、剛性の高い雰囲気の音です。

SRM-3のクセのない感じも良い部分はあったかも。

少しコンプが効いたようなところがあるので細部は明瞭なんですが、ちょっとうるさく感じる部分もあったりするので、しばらくエージングしてみてどうなるか様子見しました。

イヤースピーカーはSR-407のほうがキツさが強まる傾向で、Lambda Nova Classicのほうが相性が良いのは年代もあるのかな。

電源を仮のパソコン系統からオーディオ系にしたらキツさも少し減りましたけど、ボリュームを上げるとやはり多少キツさは出ることがあります。

パソコン周りのノイズフィルタを外していたのを戻してもだいぶ解消しますが、どちらかというとパソコン周りで使うよりホームオーディオで使うのがふさわしいのでしょう。

少なくとも少しパソコン関連機器からは物理的距離を取ったほうが良い印象でした。

プリヒートはありますが、使った感じとしては真空管ということもあってか、30分くらいはウォームアップしたほうが良さそうです。

そもそも静電型の性質もあってか、ボリューム位置が同じでも時間経過とともに音量もどんどん上がってくるような感覚を受けますし。

ピアノ曲は臨場感あって良い感じで、全体としてはSRM-3よりもクラシック向きの部分が強いのかもしれません。

ここでちょっとお遊びも兼ねて松下の6CG7を入手してみました。

松下のほうが音の左右の広がりが断然違ってハツラツとして新鮮な感じがします。

正直、SRM-T1の本領がやっと聴けたような印象すらあるので、GEの管もまだ寿命はあるのでしょうけど多少老朽化している部分もあるのかも。

また本来は真空管交換でバイアス調整も必要かもしれませんが、そもそもGEが経年劣化でズレている可能性も高いですし、元に戻すことも考えてあえていじらないことにしました。

球の違いはもちろんあるのですけど、寿命があれば安定したものが好みですし、これで音傾向を変に変えたいとは個人的にはあまり思わないのもあります。

いずれにしても鮮度の向上でSRM-3で感じていた不満はほぼ解消して完全に上位になってくれた感じがします。

あとは仮のRCAケーブルからの見直しもやって意外とケーブルによる変化に敏感なことも分かりました。

上流がDENAFRIPS ARES IIで出力インピーダンスが高めなことも影響しているのでしょう。

パソコン対策にひとまずUSBアイソレーターも入れてみましたが、これもかなり効果大で中高域の音が埋もれていたのが細部までしっかり出てきました。

やはりUSBが悪さをしていたみたいなので、もうひと工夫必要そうですね。

より改善するならGUSTARD U16などのDDCを投入するのも手ですけど、さすがにそこまで大げさにするのもどうだろう?ということで別の手を打ちましたがそれはまた後日。

そもそもSTAX側もここで留まらなかったわけですけど、そちらもまた今度。