Audio

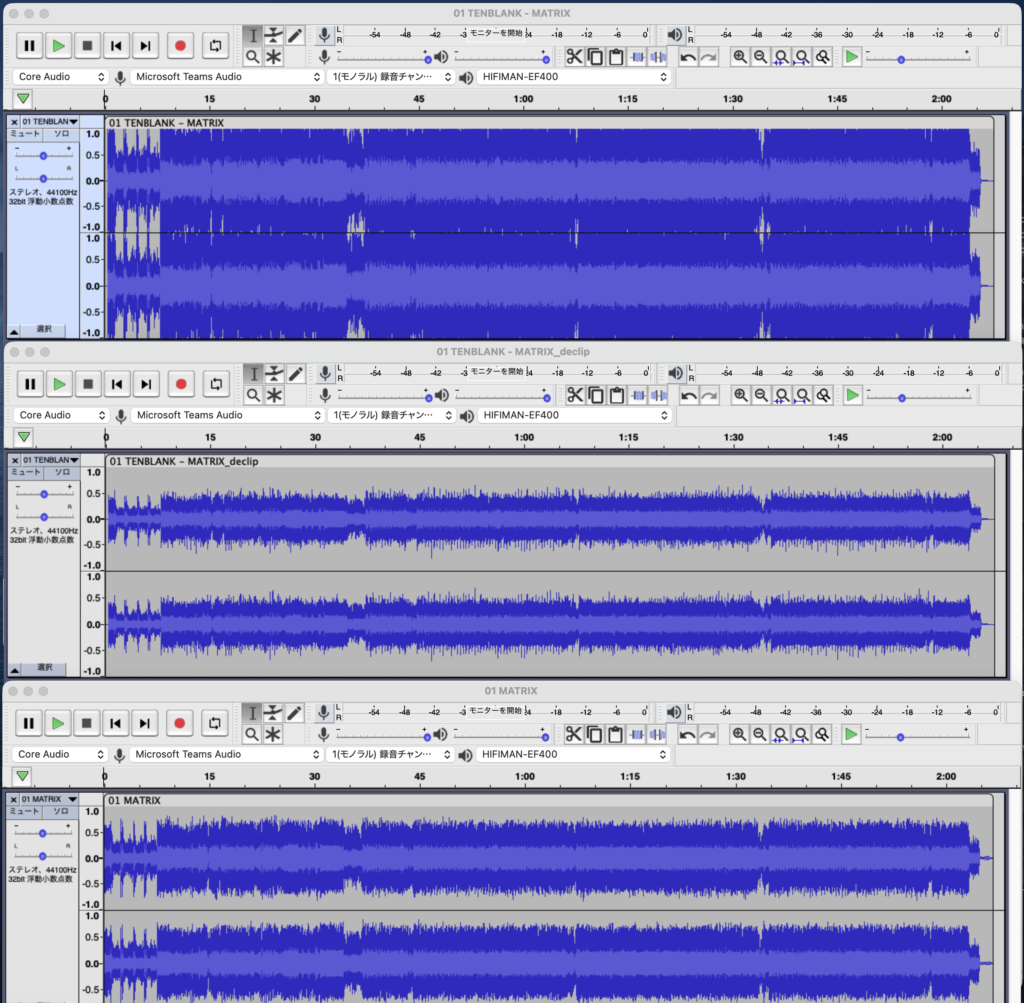

Audio 海苔音源の補正を検証

ずいぶん前に音源復元ツールDe-limiterを用いてGUIアプリを作りましたが、海苔音源を改善する機器が出るらしいので諸々再検証してみることにしました。なお、そうしたハードウェアが発売されるのは海苔波形な音源が蔓延している現状を考えると好...

Audio

Audio  Audio

Audio  Mac

Mac  Mac

Mac  Audio

Audio  Mac

Mac  Mac

Mac  Mac

Mac  Mac

Mac  Mac

Mac