Audio

Audio for SMiLE lab FSL-SH1000

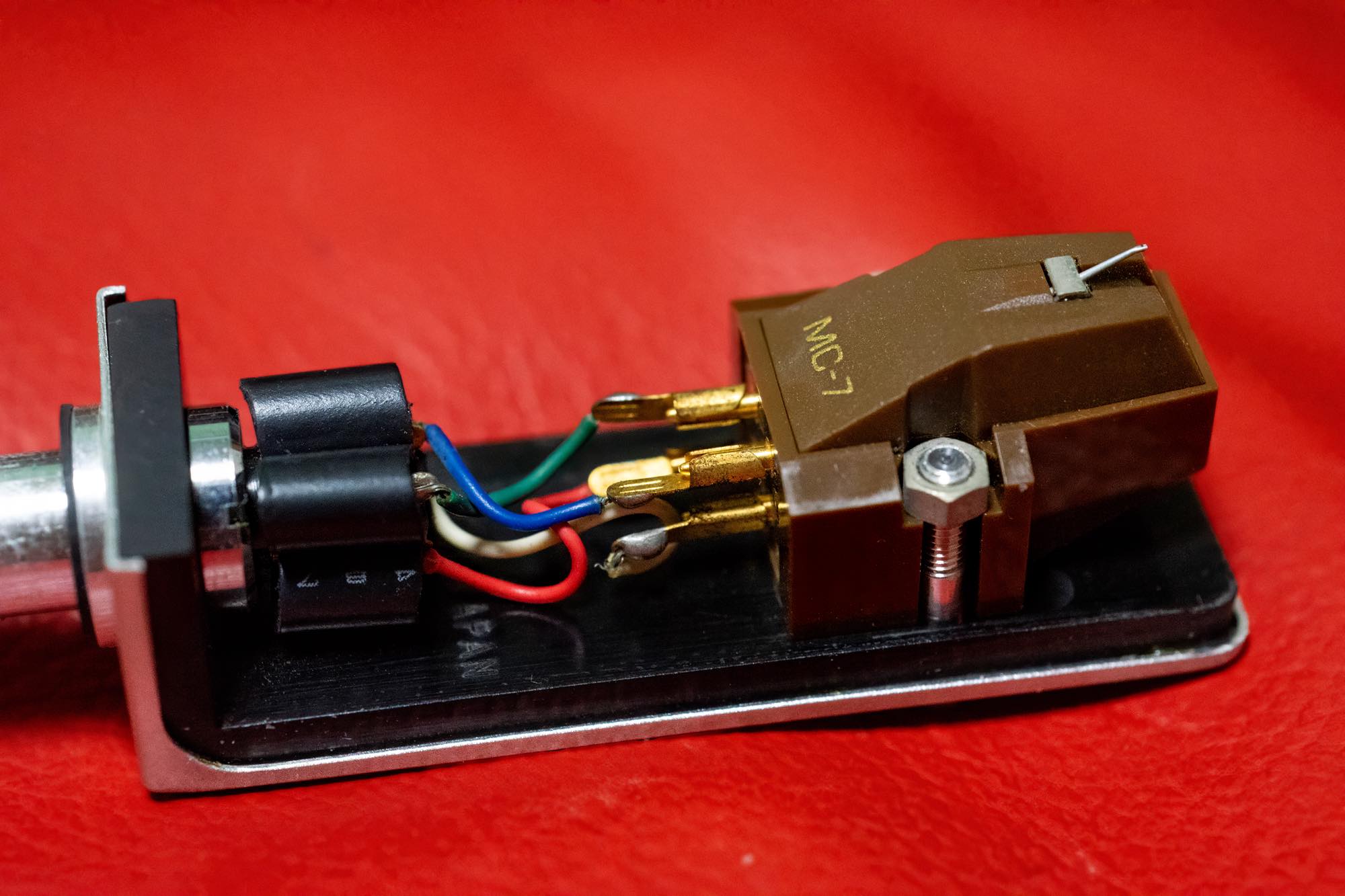

フォースマイルラボのカートリッジキーパー「FSL-SH1000」を入手しました。カートリッジがだいぶ増えてきて、それぞれ元々付属のケースに収納してクローゼットにしまってあったのですが、それだとどうしても交換するのが億劫になってしまいがちでし...

Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio