DigitalPhoto

DigitalPhoto SONY SEL50M28

SONYのマクロレンズ「FE 50mm F2.8 MACRO」を入手しました。α7、α7IIと使っていますが実はまだEマウントの35mmフルサイズ対応レンズを持ってなかったんですよね。その前のNEXからの資産としてAPS-Cのはあったんです...

DigitalPhoto

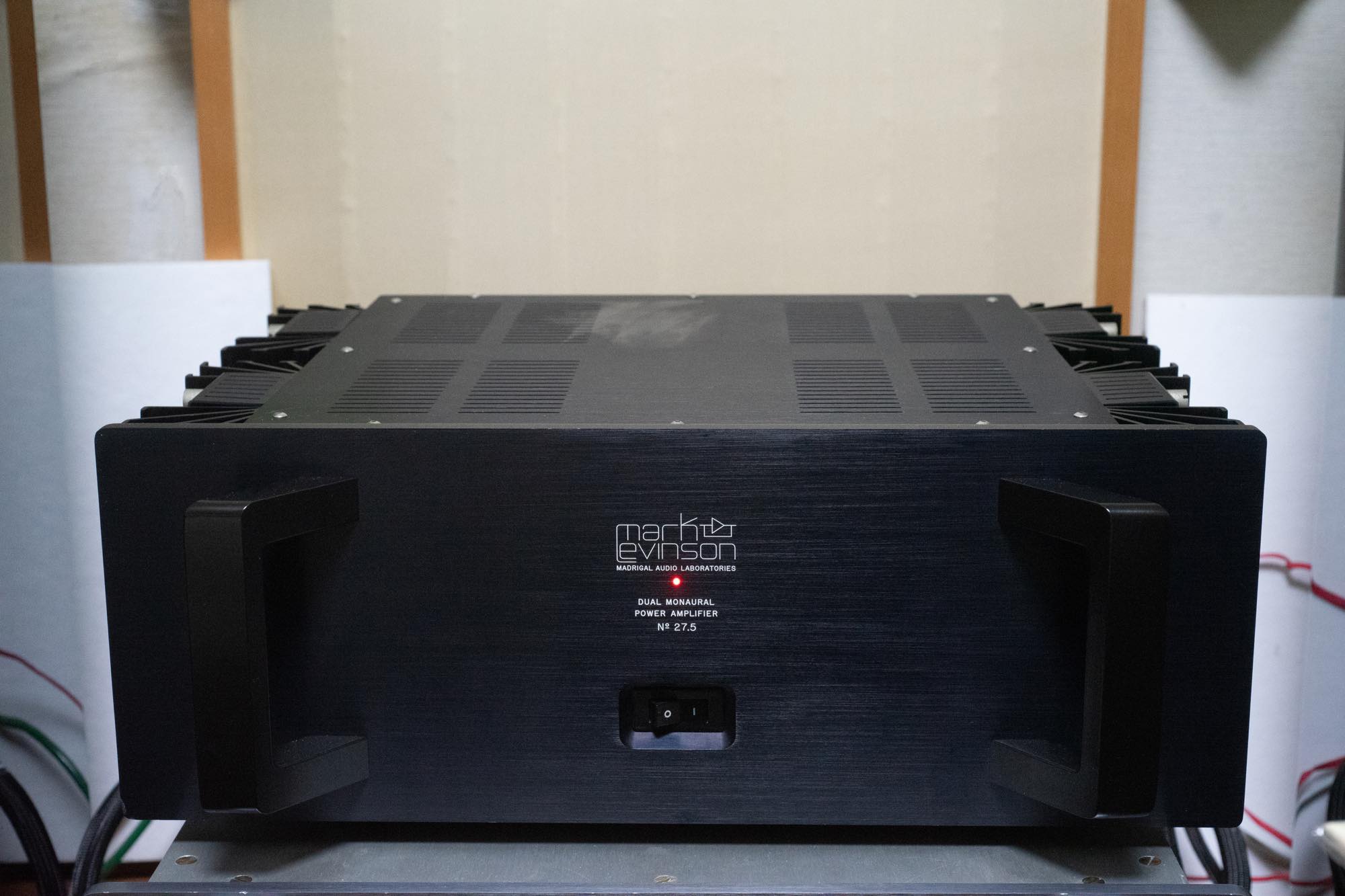

DigitalPhoto  Audio

Audio  Audio

Audio  Mac

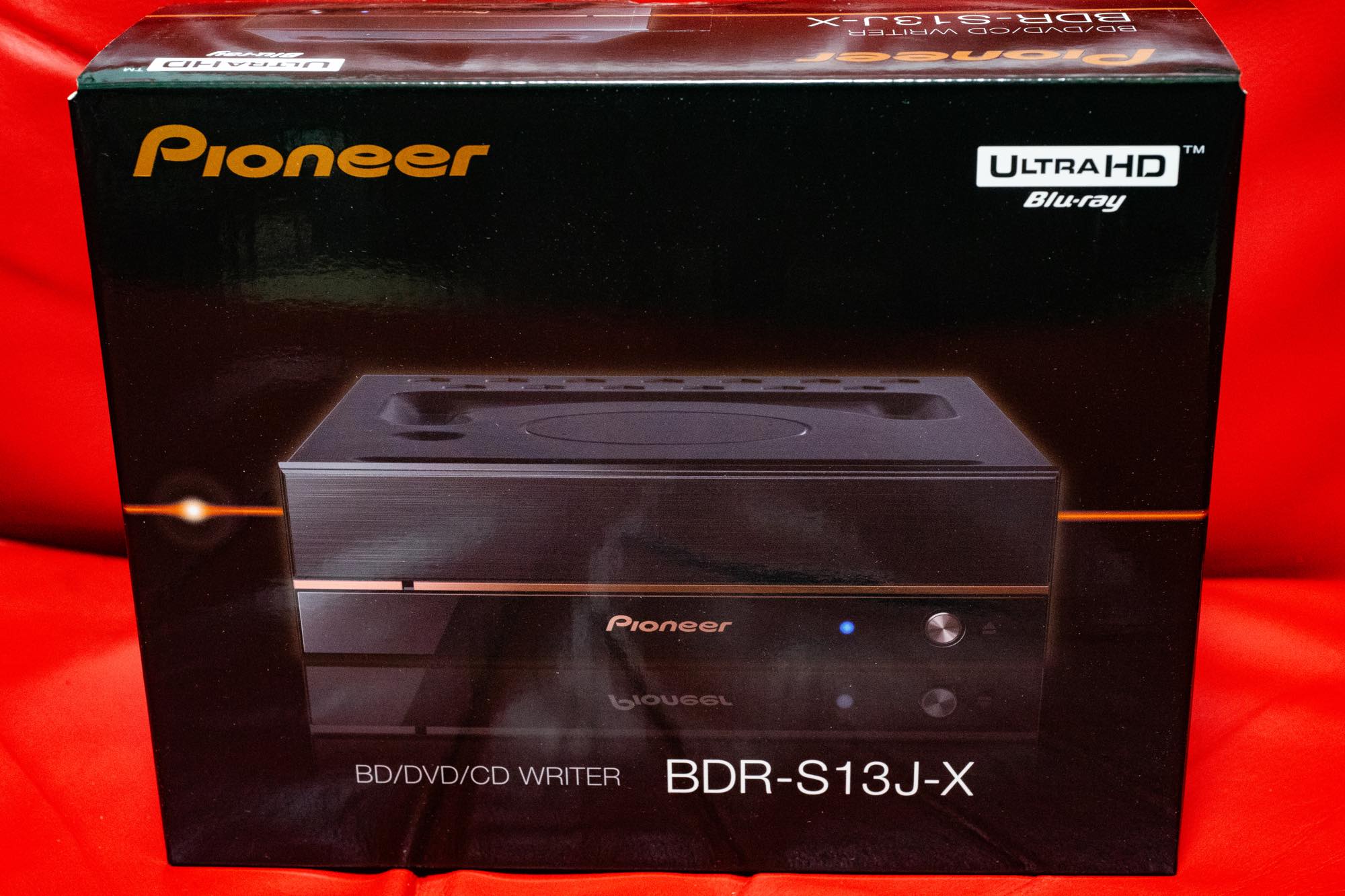

Mac  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio