Mac

Mac MuteHUD 1.2

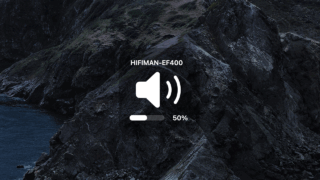

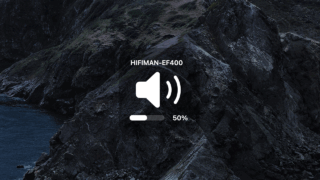

ミュートとボリュームのHUD表示ユーティリティ「MuteHUD」を1.2にアップデートしました。1.1でボリューム表示に対応しましたが、今回は出力デバイス名をHUDの上側に表示するオプションを追加しました。デフォルトはオフにしてありますので...

Mac

Mac  Mac

Mac  Audio

Audio  Mac

Mac  Mac

Mac  Mac

Mac  Mac

Mac  Mac

Mac  Photo

Photo  Mac

Mac