Audio

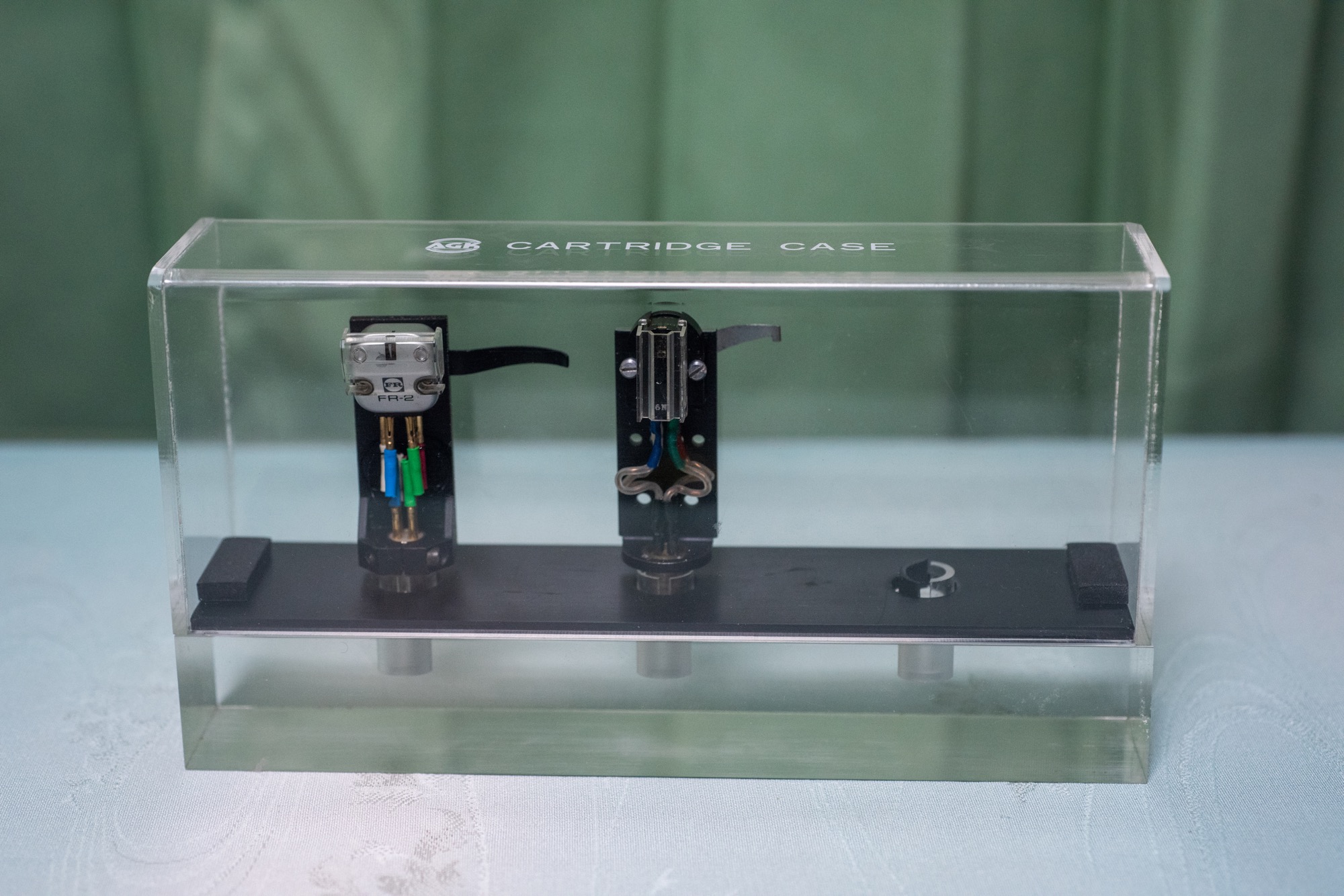

Audio ROKSAN Caspian FR-5

ロクサンのスピーカー「Caspian FR-5」を入手してみました。ROKSANというとレコードプレーヤーが有名で、アンプやCDプレーヤーも出しているのは多少知られているかと思いますがスピーカーはかなり知名度が低いでしょう。昔はHOTCAK...

Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio