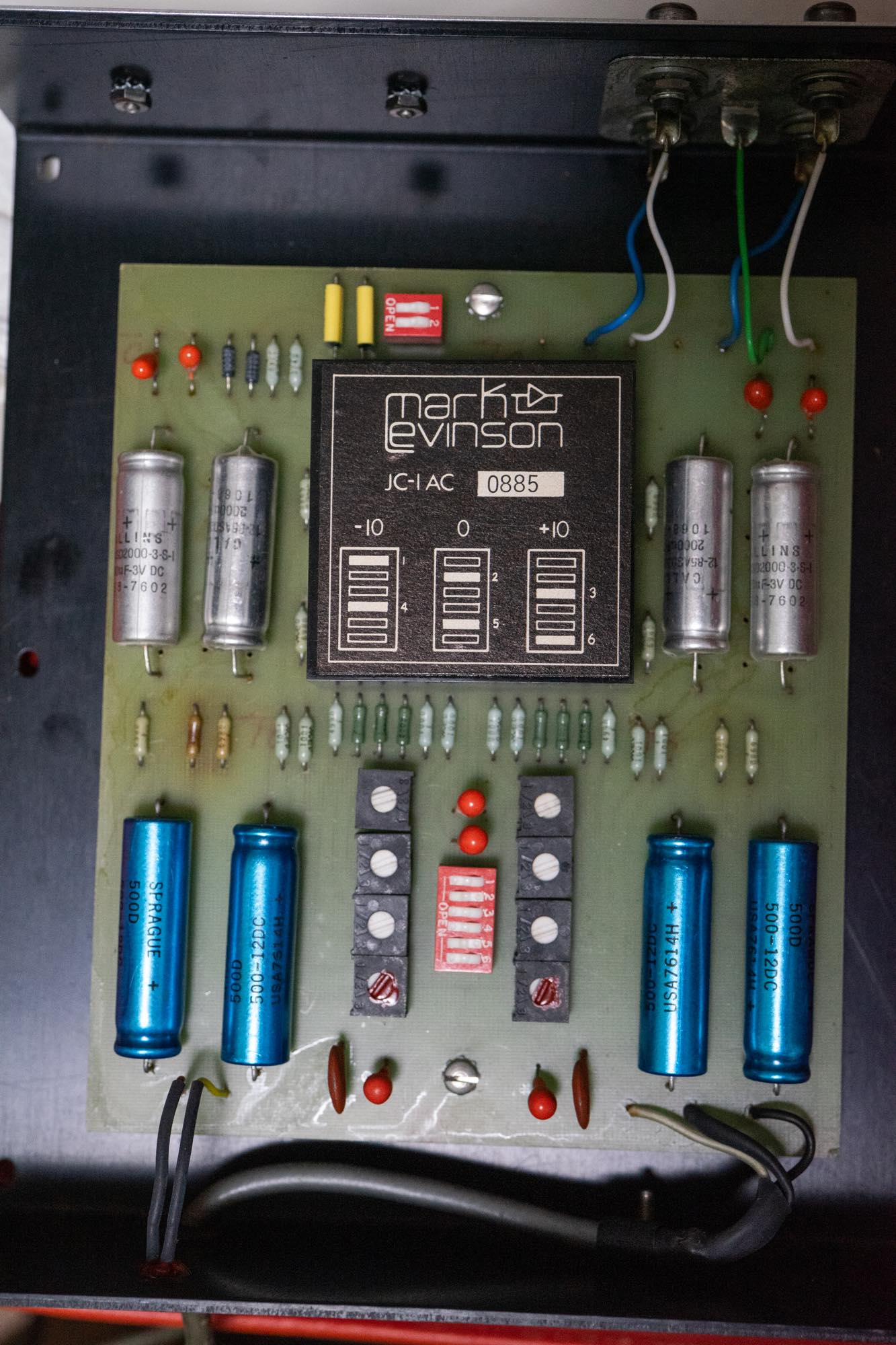

Mark LevinsonのMCヘッドアンプ「JC-1AC」を入手しました。

ヘッドアンプはすでにSONY HA-55とYAMAHA HA-1がありましたが、やっぱりマークレビンソンと言われると使ってみたくなりますからね。

しかも名前の略称にも入ってるようにジョン・カールによる設計ということで、初期マークレビンソンを堪能できそうですし。

ただあまり状態の良い個体ではなく、初期状態では音こそ出るものの、ハムが激しい状態でした。

そもそもJC-1ACが回路をフローティングしてあるので配線の取り回しも疑いましたが、ハムの周波数をチェックしてみると見事に50Hzと100Hzです。

電源部が独立しているだけに回路に本来はACは来ないですし、あとはRCA経由で入り込むくらいですけど左右均等に入り、ケーブルを動かしても変化ないとなると、これはやっぱり電源だろうなと推測しました。

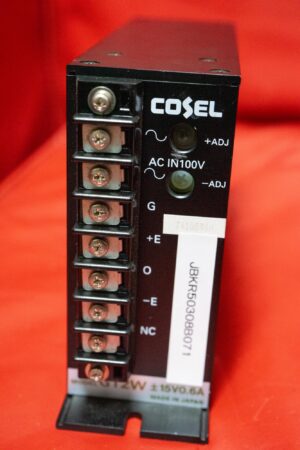

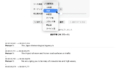

JC-1ACの電源は±15V給電ですから、リニアで(廉価で)良いものを探した結果、COSELのGT2W-15を調達しました。

±15V 0.6Aなので、もう少し小さい0.25Aくらいのでも十分だとは思ったのですけど、せっかくなら余裕があったほうが良いかなと。

これでハムは完全に消えて、まともに聴けるようになりました。

音はとにかく音色が自然で、身体がリズムを取るサウンドです。

おそらく負帰還が少ないのだと思いますが、これまでがいかに脚色された音色だったかを感じてしまうほどで、スピードがまるで違います。

その代わり、ちょっとした盤面のゴミによるノイズもキレがすごくてバチっと鳴るだけで驚きます。

音色としてはジャズ系、それに意外とフュージョンに合う感じがします。

これまで多少人工的な音に感じていたアルバムも、サックスがアコースティックな音色になって、録音が悪いわけではなかったと分かったりします。

古いジャズや盤質の悪さはやや目立ちやすいですが、その中の音色は常にずっと自然で、生々しいといったほうが正しい表現かもしれません。

ライブ盤だと拍手の音色がそもそも違っていて、マスターテープを聴いているような感覚を味わえます。

JC-1ACの数少ないレビューを追いかけてみると、暗闇から突然浮き上がってくるという比喩を見かけましたが、たしかにその通りで、これまでのヘッドアンプと比べると、オープンリールのテープスピードが上がったような変化です。

ちなみに常時通電を想定してあるようで、多少のウォームアップが必要で、最低でも5分くらい経ってから本気を出し始めます。

できれば30分くらいは通電したほうが良い気がします。

ただ他にも不具合は結構あって、ゲインスイッチやゲイン調整用の可変抵抗、RCAジャックなども接触不良があります。

軽く接点改善しておきましたが、まれにボソボソとノイズが出る場合があってその解消に苦労しました。

RCAジャックも形状を観察して類似していると思われるSwitchcraftのBPJF02AUXとBPJF03AUXを調達しました。

型番の差は色だけですが、穴径が小さくて金メッキなどを施したものは選択肢が少ないのですね。

ほぼサイズは同じなので、交換は意外と簡単でした。

センターピンの遊びが少ないので接触は良くなりましたが、根本原因はここではなかったみたいです。

一時はちょっと諦めてSONY HA-55に戻してみましたが、これはこれで悪くはないのですけど、おっとりしたサウンドに戻ってしまいました。

JC-1ACで感じる、あのワクワクが止まらないような凄みみたいなものが抜け落ちちゃう感覚は少し寂しいです。

ただ、正直、ノイズのことがなくてもトーンアームケーブルがシールドじゃないとノイズを拾いまくるとか、ケーブルのシールドを触るだけでもハムが乗りがちだったりと、扱いにくさも結構ハンパないので、万人にオススメできるかというと厳しいかも。

HDD自体は電源が入っていない外付けHDDのACアダプタのノイズを拾ったり、とにかく周辺ノイズには異常なほど敏感です。

ジョン・カール設計から切り替わっていったのはそういう「製品」としての安定度を求めていった結果でもあったのかもしれないなぁと感じてみたり。

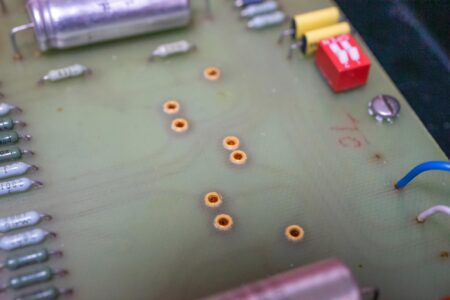

他にもDCオフセット調整したり色々やりましたが、結果的に解決した(と思われる)のはモジュールの接点でした。

まさかこのモジュールが外せるとは知りませんでした。(調べてもそういう情報は見当たらなかった。)

こちらの足とソケット側を接点改良剤でクリーニングしたところ、ボソボソノイズは(たぶん)発生しなくなったみたいです。

まだDIPスイッチの接触不良はちょっと残っているので、完全にクリアできてはいないですけどね。

音のほうに話を戻しますと、ブラス系のサウンドがとにかくパワフルです。

ノイズ対策もしっかりやれば、まるでレコードとは思えないほど無音から始まります。

それだけに盤質に厳しかったり、元の録音の良さには敏感にはなります。

Art pepperのAcoustic sound seriesはこれまで良い復刻だと思っていましたけど、JC-1ACになるとマスターの粗も鮮明に洗い出してしまうし、音色を弄っている部分もある意味、遠慮がなく曝け出します。

曖昧さが一切ないということなんでしょう。

逆にMISTYはそこまで良いかなぁと思ってた部分がありましたが、相変わらずオンマイク過ぎるとは思いますけど、生々しさが出たから嫌な感じがせず、とにかくものすごいキレと場の雰囲気を引き出してくれます。

We gets requestsの国内盤あたりもこれまでよりもグッと良くなったなぁという印象で、キレの良さにいちばんの差があり、ピアノの音色等に大きな違いが出ました。

JC-1ACでいろんな盤を聴いていくと、いわゆる「優秀録音」と呼ばれる盤が「なるほど!これなら、そう言われる理由がよく分かるなぁ」ということが多くなりました。

逆に復刻などで、ちょっとでも下手に弄るとすぐにバレてしまいます。

JC-1ACにはコンペンセーターもあるので試しましたが、YAMAHA MC-1Sで聴く限りは穏やかになり過ぎる印象があるので、入れない方が好みかな。

フォノイコライザの許容入力が小さい場合には有効かもしれません。

SONY XL55proにカートリッジを変更して聴いてみましたが、こちらのほうがMC-1Sよりは少し穏やかです厚みはあります。

音の鮮度はやはりMC-1Sのほうがありますけど、ケーブルを仮設置からACOUSTIC REVIVEにしたり、RCAジャック交換などをしたおかげで鮮度も厚みも出て音色も自然になりました。

やや暖色系ではありますが、程よく心地よいサウンドで、音の重なりがあって幾重にも積み重なり、それぞれもしっかりフォーカスがあって濁らない印象です。

カートリッジの個性もしっかり引き出すという点ではJC-1ACは素直ということなのでしょう。

まだ完全に当時の調子を取り戻したとまではいかないでしょうけど、色々手をかけたのは面白かったですし、愛着も湧いた気がします。

それにしてもヘッドアンプでここまで違うというのはさすがに驚いた製品ではありました。