Audio

Audio Grace F-8L、再び

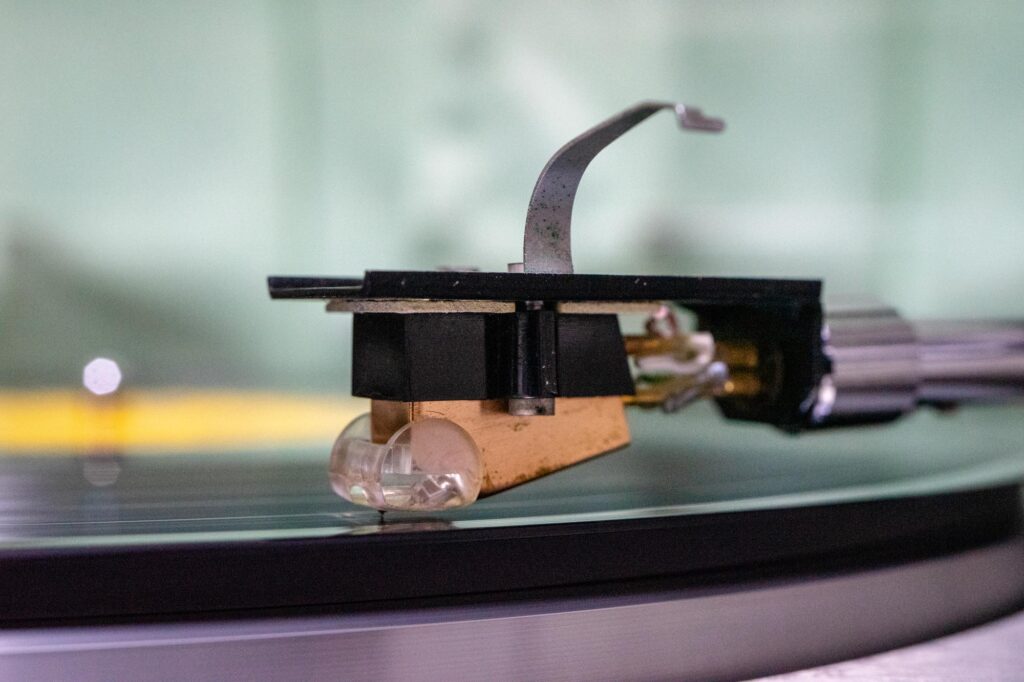

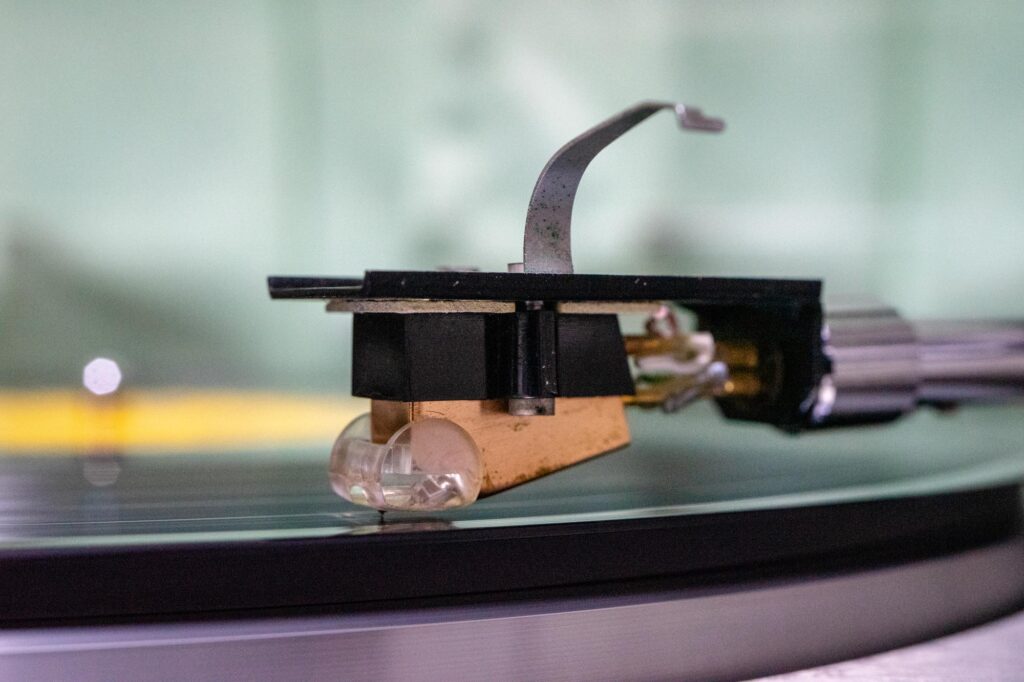

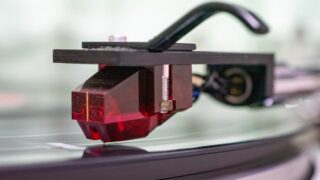

GraceのMMカートリッジ「F-8L」を再び入手しました。再びといっても前のも手放していないし、そもそもF-8をすでに3本持ってるので正確には今回のが4本目のゲットということになります。これまでのは当時の交換針でしたけど、今回のものはおそ...

Audio

Audio  Audio

Audio  Mac

Mac  Audio

Audio  Electronics

Electronics  Audio

Audio  その他

その他  Audio

Audio  Audio

Audio  Audio

Audio